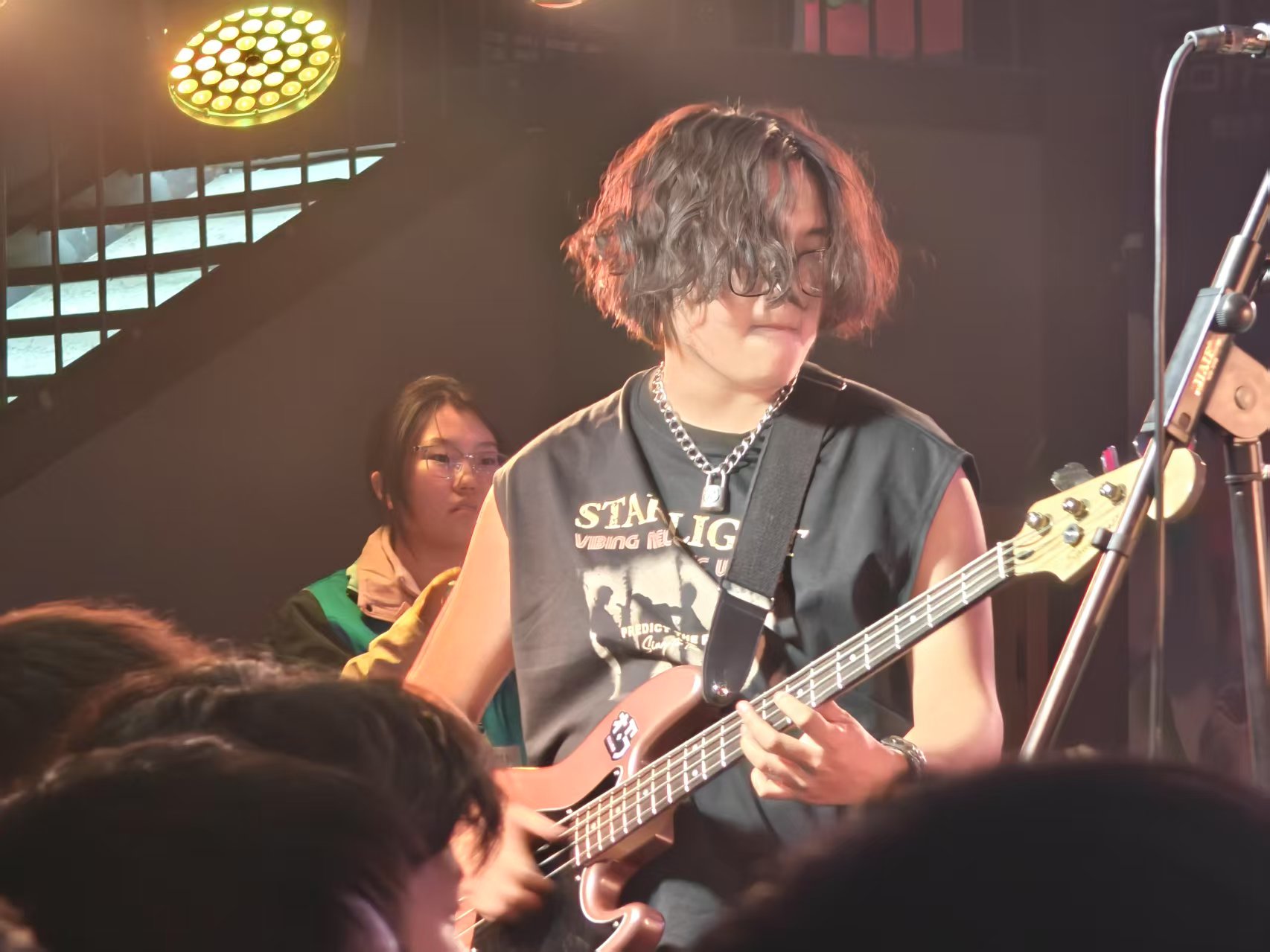

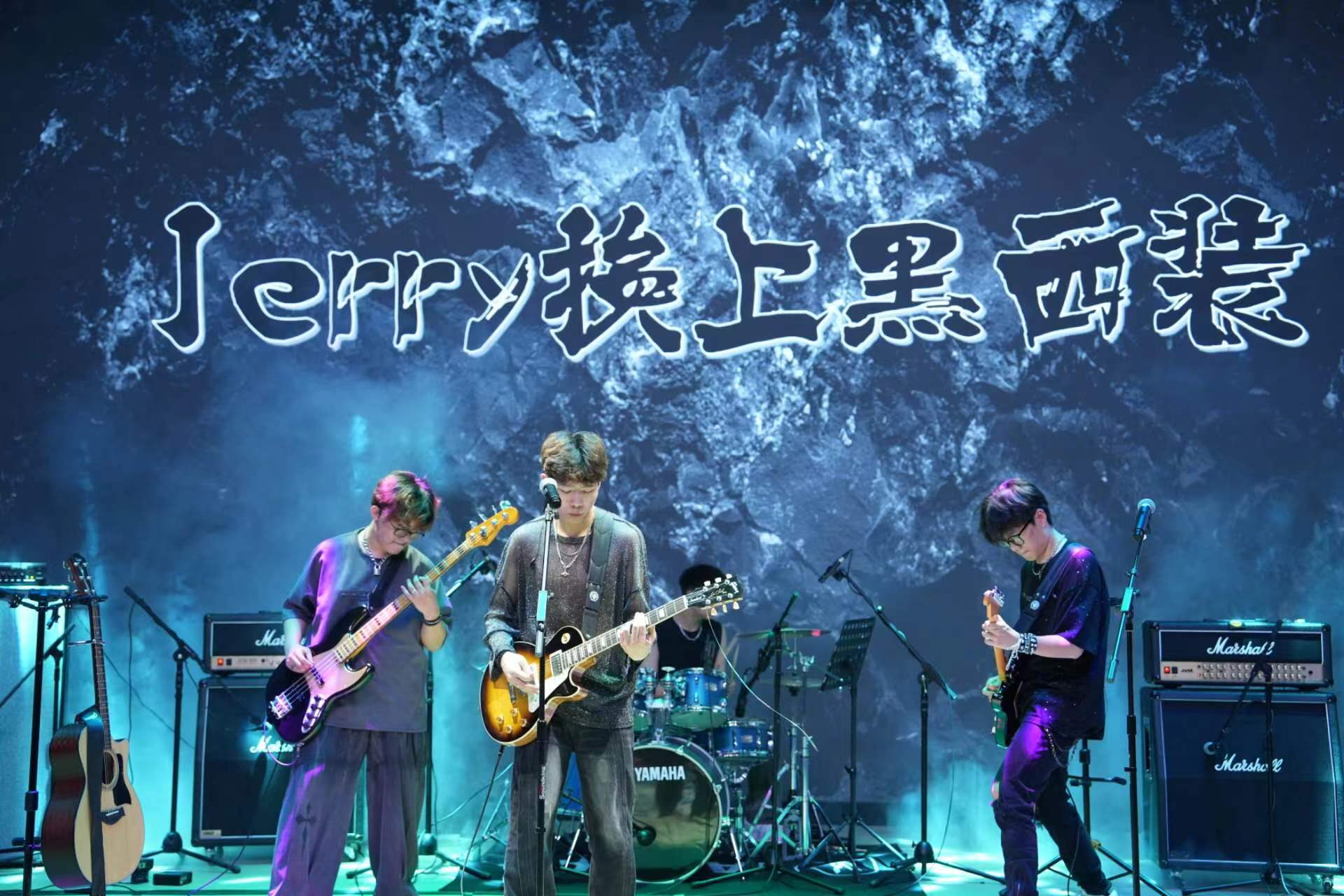

刘煜晖,智能工程学院机制2201班宣传委员,黑莎克乐队贝斯手。3月27日,当黑莎克乐队首张专辑《废柴日记》的旋律在校园“闹得不错livehouse”响起时,台下掌声雷动,欢呼如潮。这一刻,不仅是乐队的高光时刻,更是刘煜晖用四年汗水与热爱浇筑的里程碑。作为乐队“隐形的脊柱”,他用沉稳有力的低音线条托起每一首作品的灵魂,而这段逐梦之旅的背后,是无数个日夜的咬牙坚持与对音乐赤诚的热爱。

指尖磨砺,低音之路刻满坚持的印记

贝斯,是乐队中常被忽视却至关重要的存在。粗硬的琴弦、复杂的节奏把控,让初学时的刘煜晖吃尽苦头。手指因长时间按弦磨出血泡,贴上创可贴继续练习;为找准与鼓点的微妙配合,他曾连续一周不停听节拍器,直到耳畔回荡的“嘀嗒”声融入肌肉记忆。室友常调侃他的指尖“像贴了一层老树皮”,他却笑称这是“成长的勋章”。学校提供的音乐场域成为他的“练兵场”,在指导老师的建议下,他系统学习乐理知识,从枯燥的音阶琶音起步,逐步攻克slap技巧。那些独自在排练室挥汗如雨的夜晚,最终化作舞台上收放自如的演奏——当指尖流淌出《废柴日记》第一段贝斯solo时,他知道,疼痛与坚持早已谱成了青春的序曲。

以梦为巢,逆风前行中凝聚团队力量

乐队的成长,是一场充满荆棘的蜕变。从最初在学校排练室的青涩合奏,到如今登上三亚天涯蓝海酒店的专业舞台,黑莎克乐队的每一步都镌刻着“破茧”的痕迹。刘煜晖始终记得,第一次原创作品《失眠的梦》因编曲分歧险些夭折时,是指导老师连夜为他们梳理结构,提出“以贝斯为叙事主线”的创意;当成员变动导致士气低迷时,学校也努力协调资源,为他们争取演出机会重燃信心。为了筹备首张专辑,乐队成员在录音棚里反复打磨,连续两周每天只睡五个小时。

低音不低,用律动点燃舞台的炽热灵魂

“贝斯手不是背景板,而是音乐的脉搏。”这是刘煜晖常挂在嘴边的话。在《废柴日记》专辑中,他创新性地将贝斯旋律与电子元素融合,为《废柴日记》注入了迷幻的都市感,又在《失眠的梦》中通过低音切分营造出澎湃的张力。为了这场专辑发布会,他与乐队成员反复调试灯光音效,甚至在生活中完成自学——食堂排队时构思编曲、通勤路上研究大师演奏视频。当舞台灯光亮起的瞬间,他仿佛与贝斯融为一体,指尖跃动的不仅是音符,更是无数个日夜的执着与渴望。

致谢与展望:以感恩之心,奔赴更远山海

回首来路,刘煜晖始终心怀感激。他特别提到学校对艺术实践的重视——从提供专业排练设备到演出场域搭建,学校的支持让他们的音乐梦有了扎根的土壤;而指导老师从编曲技巧到舞台表现力的倾囊相授,更是乐队突破瓶颈的关键;学院也给予了充分的鼓励与支持,在2024年智能工程学院元旦晚会上,刘煜辉和乐队与辅导员杨鸿鹏老师同台完成开场表演。“没有这些托举,我们走不到聚光灯下。”他郑重说道。

关于未来,黑莎克乐队已规划清晰:继续深耕原创音乐,将大学生对理想的追寻、对现实的思考写入歌词;参与全国大学生音乐节,用贝斯的律动传递智工学子的热血。而刘煜晖的个人计划同样坚定——报考伯克利音乐学院线上课程,精研爵士贝斯技法。“音乐的路没有终点,但只要有热爱,低音也能成为穿透人心的光。”说这话时,他的眼中映着排练室那盏永不熄灭的灯。

结语

从排练室到舞台中央,从疼痛的指尖到流淌的旋律,刘煜晖用行动诠释了何为“热爱的重量”。这张专辑不仅是黑莎克乐队的起点,更是一封写给青春的情书——它告诉我们:追光的人,终将光芒万丈。